神奈川県の公立高校入試では、「内申点」が合否を左右する大きな要素になります。しかし、「そもそも内申点って何?」「通知表との違いは?」「どのように計算されるの?」といった疑問を抱えている中学生や保護者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では神奈川県の入試制度に基づき

- 内申点の仕組み

- 入試での計算方法や活用される場面

- 通知表の見方・具体例を使った志望校の考え方

を分かりやすく解説していきます。志望校合格を目指す上で、今の自分の立ち位置や対策を知るための第一歩としてぜひ参考にしてください。

内申点とは?点数化の仕組みを解説

「内申点」とは、通知表に記載される9教科の評定(1〜5の5段階評価で、5が最高評価)を合計したものです。各教科5点満点×9科目=45点が通知表1回分の満点になります。

神奈川県の公立入試では、「中学2年の学年末」と「中学3年の2学期または後期」の成績が用いられます。特に中学3年の内申点は2倍して計算を行うため、入試への影響は大きいです。

評定は何で決まる?

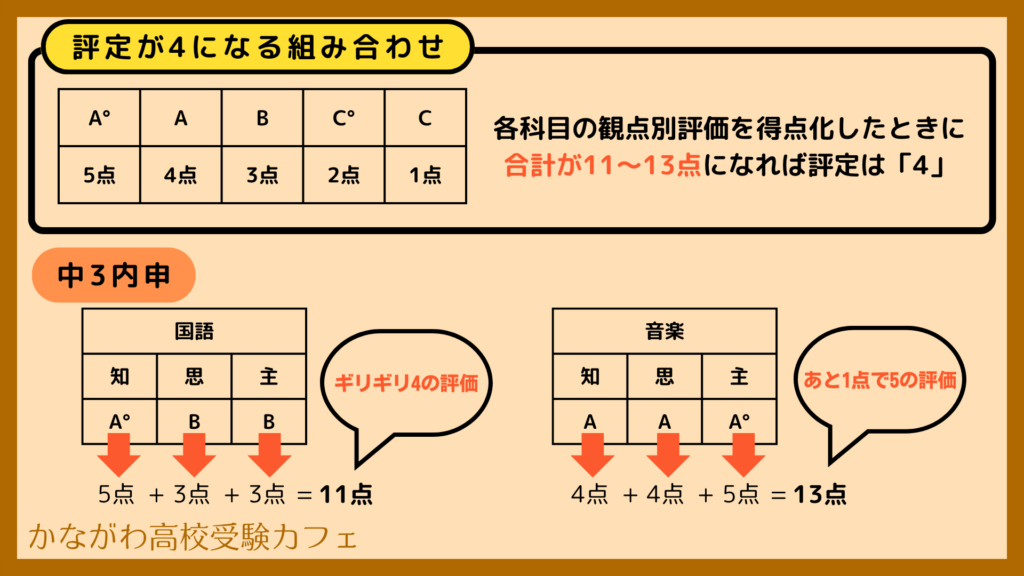

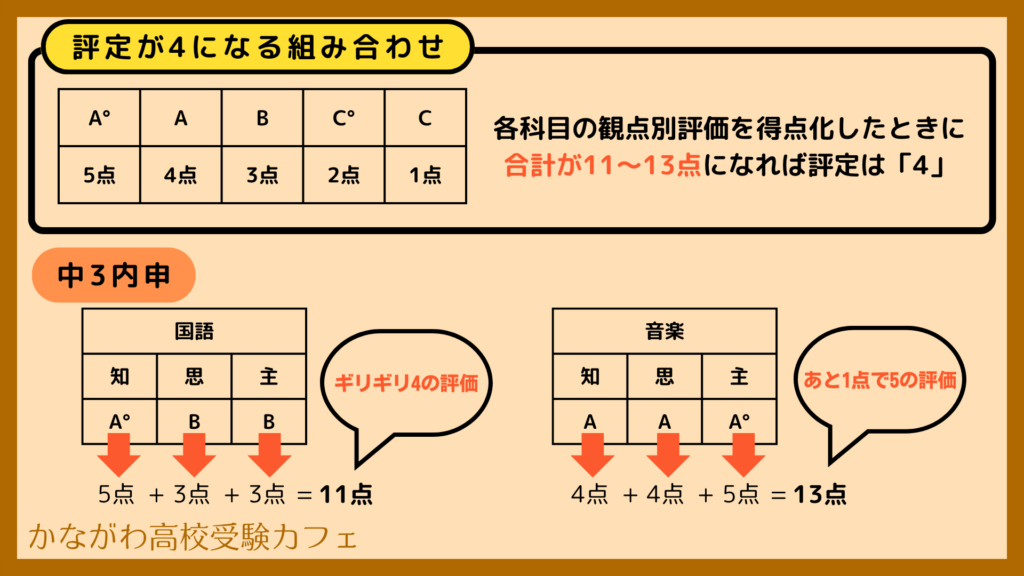

評定は各科目の「観点別評価」で決まります。各科目に「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの評価観点があり、「A,B,C」の3段階で評価されます。この3つの観点別評価の組み合わせによって、評定が決まります。

一部の学校では「A°,A,B,C°,C」の5段階で評価をつけるところもあります。入試の資料として活用する場合は「A°⇒A、C°⇒C」と直して高校に送付するようです。

神奈川県の入試における内申点の重要性と選抜比率

神奈川県の公立高校入試では、「内申点」「学力検査」「面接・特色検査」などを合計した総合点で合否が決まります。共通選抜では、

を採用しています。これらの得点に対し、何を重視するかの比率を高校ごとに定めています。内申重視の比率になっている高校の場合は、内申1点の差を覆すのに学力検査の点数がより必要になります。詳しくは公立入試制度の解説ページをご覧ください。

公立と私立での内申点の使われ方の違い

公立高校では内申点は合否選考の一要素として活用されます。「内申が〇〇点以上無いと出願できない」といった条件・制約はありません。

一方、私立高校では、推薦・併願などの出願基準として使用されることが多いです。「9科合計内申が〇〇点以上」などといった条件が設けられており、基準を満たせば合格の確約や優遇制度を活用できます。またオープン入試では、当日の学力検査のみを選考の資料として見るケースが多いです。公立高校入試のように、内申と学力検査を並立して選考する入試は少ないです。

自分の内申点&志望校をチェックしてみよう!

通知表が出されたら、志望校に対してどれくらいの位置にいるのかチェックしてみましょう。今回は次のような例で考えてみます(観点別評価はわかりやすく5段階評価のものにしています)。

ステップ1:各教科の評定を合計して内申点を出す

今回の場合は

中2内申 5+4+4+5+5+4+3+4+3=合計37点

中3内申 5+5+4+5+5+4+3+4+4=合計39点

です。なので、入試で使用される内申点(A値)は37+39×2=115点です。100点満点に換算した場合(a値)は約85.2点で約85%の得点力となります。

中3の内申が無い場合は、最近の内申×3をして考えてみると良いでしょう。

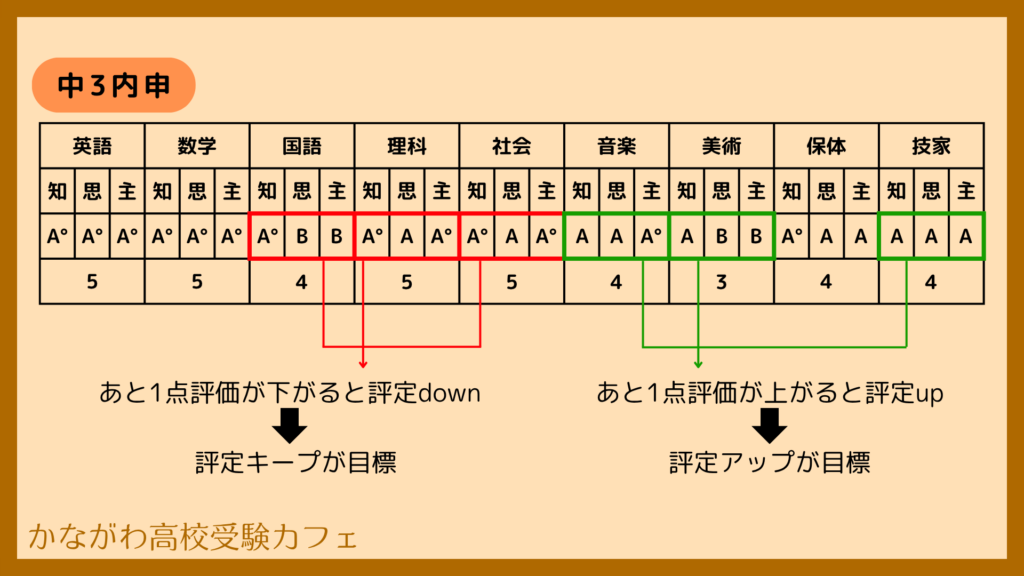

ステップ2:観点別評価に注目する

通知表は評定の数値に目が行きがちですが、観点別評価にも注目してみましょう。

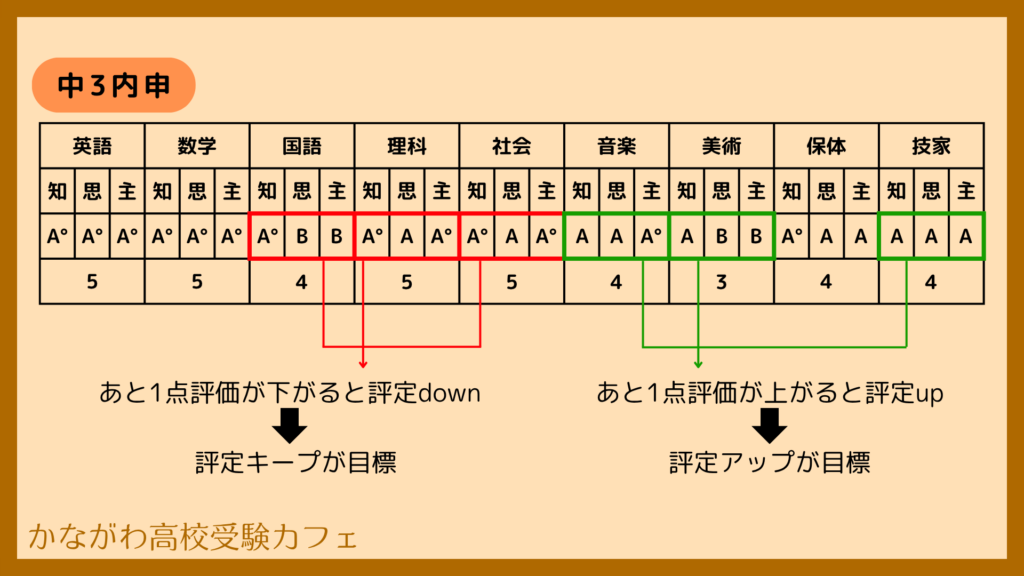

ここでは国語と音楽に注目してみます。

国語は評定が「4」ですが、観点別の評価は「A°,B,B」となっており、観点別評価が1つ下がると評定が下がる組み合わせになっています。今回の例で、他に同じように評定が下がりそうな組み合わせになっている科目は理科と社会が挙げられます。

国語の観点別評価では「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の評価が低いので、「定期試験での思考力が問われる問題の得点力」,「提出物などの質」が課題であると考えられます。

一方、音楽の観点別評価は「A,A,A°」で、観点別評価が1つ上がると評定が上がる組み合わせです。同様に評定が上がりそうな科目は美術と技家が挙げられます。

このように同じ「4」の評定でも「3に近い4」なのか「5に近い4」なのかの差があります。また、どういったところに注力すれば評定が上がるのかのヒントが見つかります。今回の例では国語・理科・社会の評定を何とかキープし、音楽・美術・技家の観点別評価を1つずつ上げれば内申点+3は見込めます。

観点別評価がA,B,Cの3段階の場合は判断が難しいです。同じ評定がついている科目を見比べて、評価が高いか、低いかが参考になると思います。

ステップ3:志望校との差を考える

さて今回の内申点は115点ですが、これは志望校に対して十分なのでしょうか。今回は横浜地区の高校を4つ仮定して考えてみましょう。

志望校の情報

| 志望校① 横浜翠嵐高校 | 志望校② 川和高校 | 志望校③ 希望ヶ丘高校 | 志望校④ 市立金沢高校 | |

|---|---|---|---|---|

| 内申点目安 | 128/135 | 126/135 | 122/135 | 119/135 |

| 学力検査目安 | 451/500 | 410/500 | 402/500 | 376/500 |

| 選考比率 (内申:学力検査:特色検査) | 3:7:3 | 4:6:1 | 4:6:1 | 3:7 (特色検査実施なし) |

まずは「比率」と「内申点目安との差」について考えてみます。比率によって内申点1点の差を埋めるのに必要な学力検査の得点は異なります。

| 比率(内申:学力検査) | 7:3 | 6:4 | 5:5 | 4:6 | 3:7 |

| 内申点1点に相当する学力検査の得点 | 8.64点 | 5.56点 | 3.70点 | 2.47点 | 1.59点 |

これを踏まえて先ほどの4つの高校情報を見てみましょう。

| 志望校① 横浜翠嵐高校 | 志望校② 川和高校 | 志望校③ 希望ヶ丘高校 | 志望校④ 市立金沢高校 | |

|---|---|---|---|---|

| 内申点目安 | 128/135 | 126/135 | 122/135 | 119/135 |

| 学力検査目安…① | 451/500 | 410/500 | 402/500 | 376/500 |

| 内申点目安との差…② | 13点 | 11点 | 7点 | 4点 |

| 内申点1点に相当する 学力検査の得点…③ | 1.59点 (比率3:7) | 2.47点 (比率4:6) | 2.47点 (比率4:6) | 1.59点 (比率3:7) |

| 内申差を埋めるのに必要な 学力検査の得点(②×③)…④ | 13×1.59 =+20.67点 | 11×2.47 =+27.17点 | 7×2.47 =+17.29点 | 4×1.59 =+6.36点 |

| 学力検査目標点(①+④) | 472/500 | 437/500 | 420/500 | 383/400 |

志望校①:横浜翠嵐高校について

内申目安との差は13点です。すでに中2の内申が確定している今回の例では、内申点での挽回は不可能です。またこの差を学力検査だけで挽回しようとすると、目安より約21点多く得点することが必要になり、学力検査の目標得点は472点です。この水準の得点を取るのは現実的ではないでしょう(2次選考のボーダーラインはこの得点より低くなると思うので、必要な得点はもう少し低いと思いますが…)。

この状況から横浜翠嵐高校を受験する場合は、内申点をさらに引き上げつつ、かなりの学力検査・特色検査の得点力が必要となります。

志望校②:川和高校について

内申目安との差は11点です。しかし横浜翠嵐高校と比べると内申重視寄りの比率になっているため、挽回のための学力検査得点は約27点と必要な得点は大きいです。内申目安との開きが大きい場合、学力検査にウエイトを置いている高校の方が優位に戦えます。別の見方をすると、内申重視寄りの比率の高校でも内申点を引き上げることができれば差は一気に縮まります。特色検査で挽回することも考えられますが、難易度が高く得点が伸びにくいことと特色検査比率が「1」であることから、挽回は難しそうです。

今回の例で出願を考える場合、内申を引き上げ必要な学力検査得点を抑えるか、2次選考狙いの出願かの2択になると思います。

志望校③:希望ヶ丘高校について

内申目安との差は7点です。現時点では差が大きく、4:6の比率により挽回するために必要な点数も大きいです。

しかし、ステップ2で考えたときに内申点+3が見込めています。この通り内申を上げることができれば、差は縮まり合格も十分に狙えます

志望校④:市立金沢高校について

内申目安との差は4点で、挽回に必要な得点も約6点と比較的小さいです。内申点が+3上昇することを見込むとさらに可能性は高まります。同じ志望校の受験生レベルで得点ができれば合格に手が届く状況であると思います。

このように現状の内申から志望校との「学力的な距離感」がわかります。早めの把握によって、志望校を変えるという選択肢も取ることができるでしょう。

内申点が足りないときの逆転戦略

「内申点が低いから志望校は無理かも…」と思う方もいるかもしれません。しかし先ほどの例の通り、内申目安に届いていないからといって合格できないわけではありません。

まずは内申点を引き上げる・維持する

内申点が確定していない時期であれば、内申点を引き上げる・維持するといった行動が必要になります。通知表をチェックする際に「上がりそうな科目」「下がりそうな科目」を確認しておきましょう。これらの科目に少し勉強時間を確保し、定期試験での得点アップを目指すのが第1の手段です。

内申点upのポイントはこちらの記事!

内申点よりも学力検査を重視する高校を検討する

内申目安との差が大きい場合は志望校変更を検討する必要が出てくるでしょう。同じ内申目安の高校でも、比率によって「内申による差」をおさえることができます。学力検査重視型の高校に狙いを変えるのも1つの選択肢です。また(難しいですが)、「面接や特色検査で差をつけられる高校」というのも志望校変更の観点としてあります。

入試本番で高得点を狙う学習戦略に切り替える

内申目安との差が大きくても「どうしても志望校を変えたくない!」という場合は2次選考での合格を目指す戦略に切り替えます。学力検査で大きく差をつけられるだけの学力をつけていく方針になります。この場合は模試の偏差値が注目すべき指標になるでしょう。ただし、2次選考は定員数が少ない「狭き門」であることには注意が必要です。私立高校の併願先をうまく組み合わせておくことで、公立第一志望の受験に安心して挑めるようになります。

まとめ

神奈川県の高校受験では、内申点は学力検査と並ぶ重要な選考要素です。特に中学3年の内申点は2倍で計算されるため、受験対策を考えるうえで無視できません。通知表の評定だけでなく観点別評価にも注目することで、どの教科で点を伸ばすべきかが見えてきます。志望校との距離感を早めに把握し、「内申アップ」「志望校の比率分析」「学力検査重視校の選択」など、自分に合った戦略を選ぶことが合格への近道です。この記事が、内申点対策の第一歩として役立てば幸いです。