神奈川県の受験制度はかなり複雑であるように感じます。保護者会や面談などで説明をしても「……?」となる方が多い印象です。

どうやって合否が決まるの?

何の数値が入試結果に関わるの?

といった疑問に対して、

- 神奈川県公立高校の合否の決まり方

- 公立入試に関わる要素

- 合否決定の注目すべき数値

を解説していきます。

公立高校の合否の決まり方

入試のメイン! 一次募集

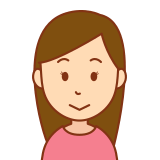

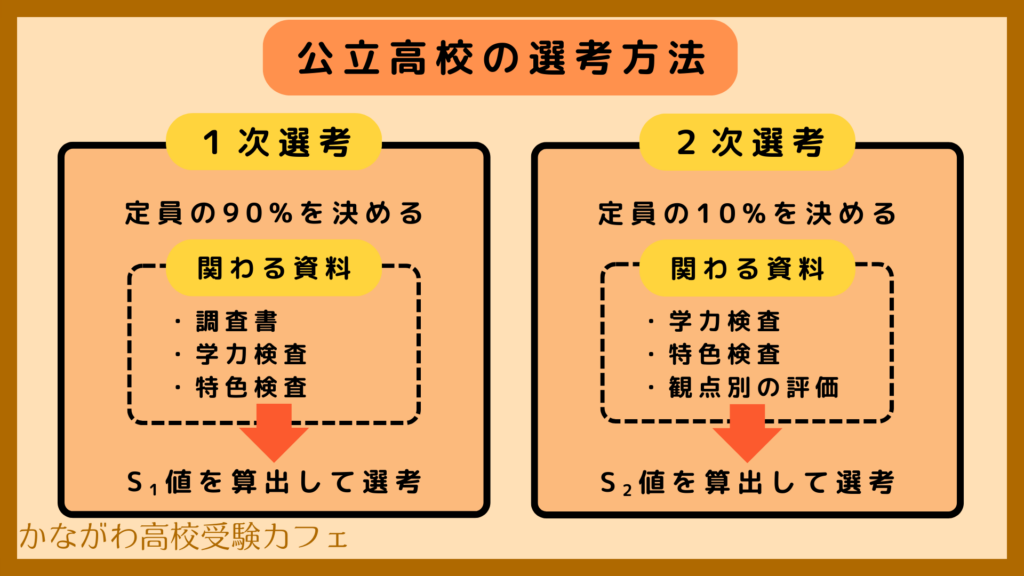

神奈川県の公立入試は「一次募集」と「二次募集」があります。入試と言われれば基本的には「一次募集」のことを指します。1次募集は「1次選考」「2次選考」によって合否が決まります。

さっそく「S1値」「S2値」という数値が出てきましたが、後程説明します。

~よくある質問~

1次選考と2次選考があるってことは、2回入試があるってこと?

学力検査を受けるのは1回だけ!

2回必要なのは「二次募集」に出願する人だけです。

調査書や学力検査の結果は同じものを使います。一次募集のイメージとしてはこんな感じです。

若干名募集の二次募集

一次募集で定員がすべて決まる場合がほとんどです。ただし、定員割れや入学辞退などで高校が再募集を行う場合があります。その場合は二次募集を行い、若干名の合格者を決めます。

どうやって合否を決めてるの? 入試に関わる要素

では一次募集の合否について詳しく見ていきましょう。一次募集での合否は次のように計算されています。

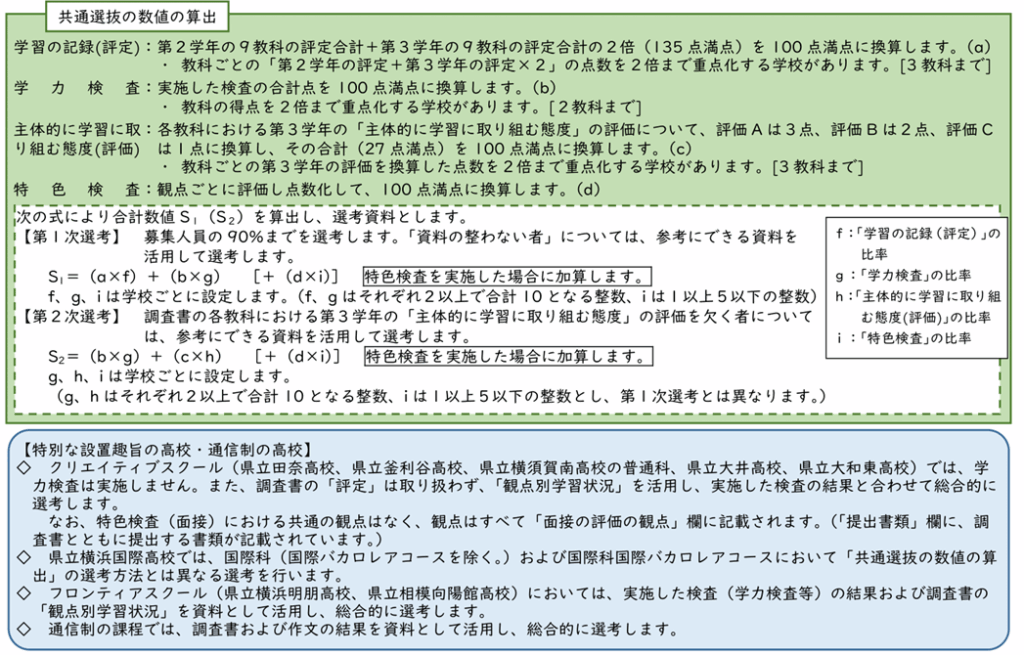

神奈川県HP 公立高等学校入学者選抜選考基準「選考基準の見方」

????となりますよね…(私も初めはさっぱりでした。)

実際にS値を計算するのは大変!最低限「f値,g値,i値の比率」をおさえ、何が重視されているのかを把握しておけばOKです。

この合否の計算について「4つの得点」と「4つの値」に分けて解説していきます。興味のある方は続きをどうぞ。「どうでもいいや!」という方は「4つの値(f値,g値,h値,i値)」についてだけでも確認を(割と重要です)。

入試に関わる「4つの得点」

公立入試には「調査書」「学力検査」「観点別の評価」「特色検査」の4つの得点がかかわってきます。

① 調査書

いわゆる「内申点」と呼ばれるものです。大半の学校が5段階評価となっており、5が最高評価になっています。そのため、一度の内申点の満点は 5×9科目=45 です。

神奈川県の公立高校入試では、「中2の後期」と「中3の後期(仮内申)」がかかわります。今の入試制度では中3の内申は2倍で評価されます。この合計値が「A値」(135点満点)と呼ばれています。また、A値を100点満点に換算したものが「a値」です。

A値=中2の後期内申+中3の後期内申×2

a値=A値(135点満点)÷135×100

a値は1次選考だけで使用します。2次選考には影響しません。

② 学力検査

入試当日の得点です。公立入試では 1科目100点満点×5科目=500点 で学力検査を行います。この合計得点が「B値」です。また、B値を100点満点に換算したものが「b値」です。

B値=入試の合計得点

b値=B値(500点満点)÷500×100

b値は1次選考・2次選考どちらも使用します。

③ 観点別評価

調査書の各科目には「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点があります。そのうち「主体的に学習に取り組む態度」を点数化したものが2次選考に関わってきます。

2次選考で使用するのは中3後期内申での評価です。A評価=3点,B評価=2点,C評価=1点として3点×9科目の27点満点で算出します。この合計得点が「C値」です。また、C値を100点満点に換算したものが「c値」です。

C値=「主体的に学習に取り組む態度」の点数

c値=C値(27点満点)÷27×100

c値は2次選考のみに使用します。

ポイント

令和6年入試より、公立高校全校で実施していた「面接」は廃止になりました(だたし「特色検査」として面接を実施している高校はあります)。かわりにこの観点別評価が採用されています。

④ 特色検査

高校によって実施される特色検査の得点です。実施状況や内容は高校によりますが、この合計得点が「D値」です。また、D値を100点満点に換算したものが「d値」です。

d値は特色検査を実施する高校のみあります。1次選考・2次選考両方に使用します。

比重を決める4つの値

f値・g値・h値・i値

ということで、入試にはa値(内申),b(学力検査),c(「主体的に学習に取り組む態度」の点数),d(特色検査)の4つの得点がかかわってきます。これらの得点に比重をかけて1000点満点(特色検査を実施する高校は+特色検査100~200点)にし、S値を決めます(1次選考のS値がS1値,1次選考のS値がS2値です)。この比重を表したのがf値・g値・i値(2次選考の場合はg’値・h’値・i’値)です。a値・b値・c値・d値にこれらの値をかけて1000点満点に換算します。

<1次選考>

| 調査書・学力試験による値 | 比重の値 | S値の算出要素 | |

|---|---|---|---|

| 調査書に関する値 | a値=内申を100点満点に換算したもの | f値 | a×f |

| 学力検査に関する値 | b値=学力検査を100点満点に換算したもの | g値 | b×g |

| 特色検査に関する値 | d値=特色検査を100点満点に換算したもの | i値 | d×i |

S1値=a×f+b×g(特色検査がある場合は+d×i)

ポイント

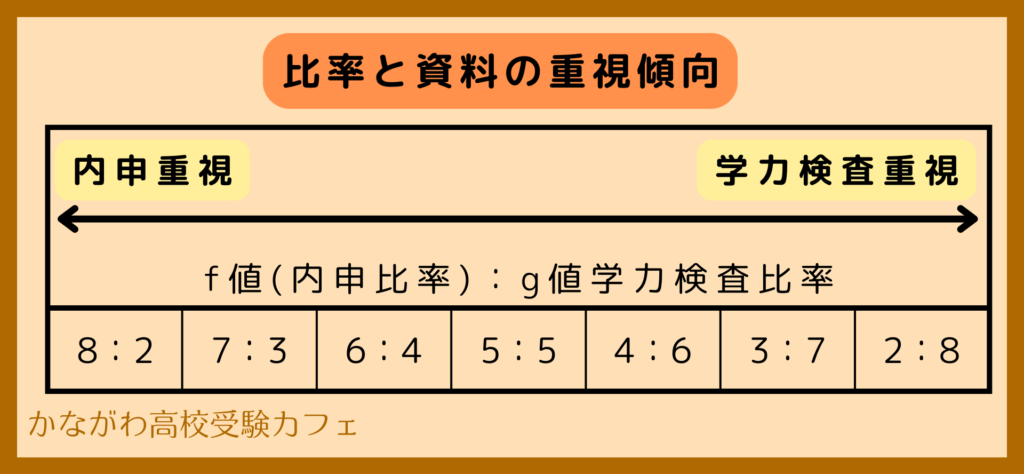

f値,g値は高校ごとに設定ができますが、

- 合計が10以下

- それぞれ2以上の整数

という制限がありますので、組み合わせとしては以下の7パターンのみです。

また、i値は「1以上5以下の整数」という制限があります。

~よくある質問~

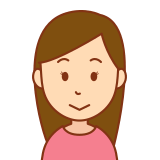

比率ってそんなに影響あるの?

思っている以上にあります!

(計算方法は省きますが)比率が1変わるとこれくらいの差が出ます。

同じ内申点でも比率によっては、S値で3点以上変わります。「学力検査で3点」となると「1問の正解・不正解」にあたります。それこそ「1問で合否が分かれる」ということになります。今回はよく採用される3パターンの比率で比べました。「7:3」などといった比率の場合はさらに差は大きくなります。

<2次選考>

2次選考では内申点の代わりに各科目の「主体的に学習に取り組む態度」の観点を点数化したものを使用します。計算の流れは1次選考と同じですが、比重の値は学力検査重視にウエイトを置く高校が多いです。

| 調査書・学力試験による値 | 比重の値 | S値の算出要素 | |

|---|---|---|---|

| 学力検査に関する値 | b値=学力検査を100点満点に換算したもの | g’値 | b×g’ |

| 観点評価に関する値 | c値=主体的に学習に取り組む態度を100点満点に換算したもの | h’値 | c×h’ |

| 特色検査に関する値 | d値=特色検査を100点満点に換算したもの | i’値 | d×i’ |

S2値=b×g’+c×h'(特色検査がある場合は+d×i’)

ポイント

g’値,h’値は高校ごとに設定ができますが、

- 合計が10以下

- それぞれ2以上の整数

また、i’値は「1以上5以下の整数」という制限があります。

g値⇒g’値,i⇒i’値 に変わっただけで、考え方は変わらりません。

まとめ

神奈川県の公立入試制度では

- 1次選考で定員の90%が決まる

- 1次選考では「調査書」「学力検査」「特色検査」がかかわる

- 得点の比重は「f値」「g値」「i値」で決まり、高校によって異なる

ということでした。公立高校を受験する人の多くはこの1次選考を想定して志望校を考える事になります。

ただ、比重を決める値が高校によって異なるので、同じ偏差値帯の高校でも自分にとって有利・不利が出てくる場合もあります。

また、2次選考では

- 募集定員の約10%が決まる

- 2次選考では「学力検査」「『主体的に取り組む態度』の観点評価」「特色検査」がかかわる

- 得点の比重は「g’値」「h’値」「i’値」で決まり、高校によって異なる

です。制度上、内申がいくら低くても学力検査で得点がとれれば合格を勝ち取れる入試です。

しかし募集定員の10%しか枠が無いため、かなりの競争率になります。「どうしてもこの公立!」というのであれば選択肢としてアリですが、その場合は納得できる併願校をしっかり確保しておくことが重要です。