神奈川県の公立高校入試において、英語は差が付きやすい重要な教科の一つです。出題形式に大きな変更はないものの、得点分布や平均点の変化は感じられます。

この記事では、

- 平均点や得点分布からわかること

- 大問ごとの出題傾向

- 効果的な学習法と今後の対策ポイント

を解説していきます。

公立高校入試(英語)の特徴

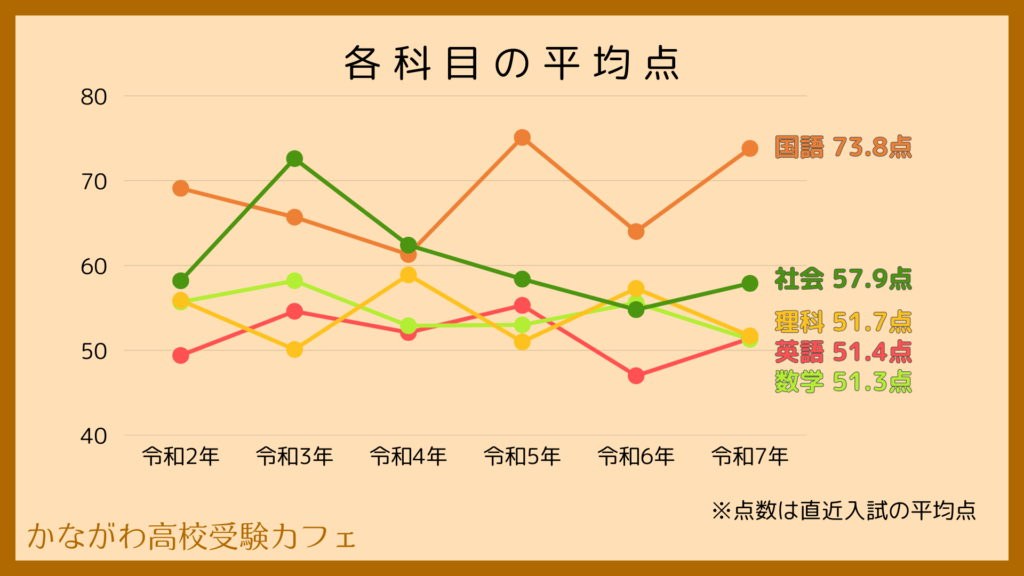

難易度の変化と平均点の推移

英語の平均点の推移はこんな感じです。

英語は平均点が40点台後半から50点台前半で推移しており,過去5年間の平均値をとると,5科目の中で最も平均点が低い科目です。令和6年度では平均点が大きく低下しもっとも平均点が低くなりました。令和7年入試では正答率が低い問題が増えた印象があります。

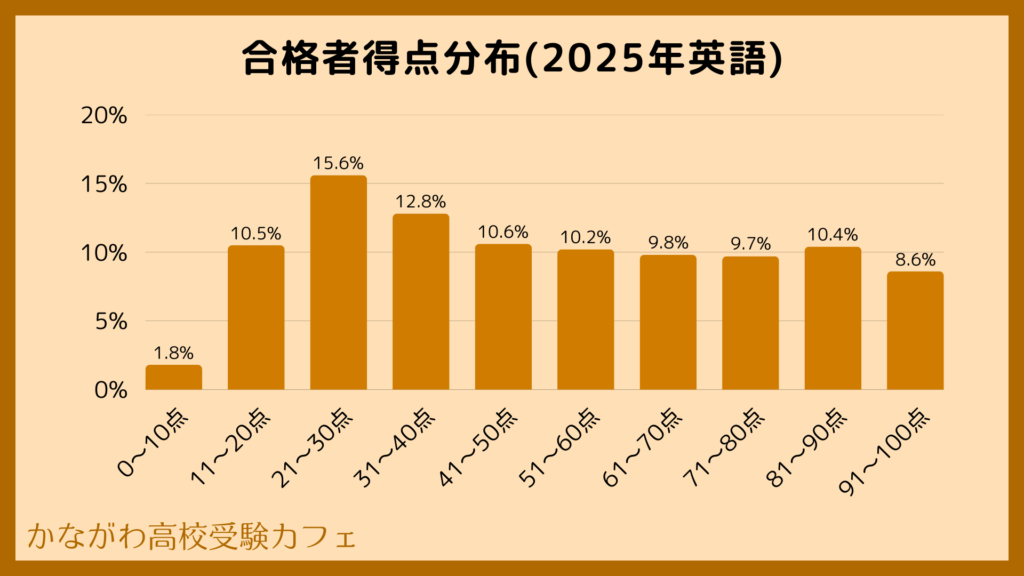

得点分布から読み取れる傾向

令和7年度の英語の得点分布はこんな感じです。

得点分布を見ると、英語は20点台をボリュームゾーンに広く分布しています。得点のばらつきが大きく差がつきやすい科目であると言えます。

各大問の特徴

英語の問題構成(大問1~8)は以下の通りです。

| 大問 | 内容 | 配点 | ポイント |

| 問1 | リスニング(対話・説明) | 21点 | 音声から要点をつかむ聞き取り力が必要 |

| 問2 | 適語補充(語彙) | 6点 | 品詞や前後の文脈で判断する語彙力が必要 |

| 問3 | 適語補充(文法 | 12点 | 会話の流れをつかむ力と基本文法の理解 |

| 問4 | 語順整序(並び替え) | 16点 | 英語の語順感覚と文構造の理解 |

| 問5 | 条件英作文 | 5点 | 簡潔で正確な文が書けるか、語数・条件に注意 |

| 問6 | 資料の読み取りと長文読解 | 15点 | 情報を図や表から読み取る力 |

| 問7 | 条件整理と長文読解 | 10点 | 問題文にある条件を読み取り整理する |

| 問8 | 資料の読み取りと長文読解 | 15点 | 読解スピードと正確な情報把握が問われる |

問1【リスニング】

試験冒頭に放送される10分程度の問題です。

問題は(ア)~(ウ)で構成されています。(ア)は適語補充,(イ)は英問英答による出題,(ウ)は長文による内容選択問題となっています。音声情報から必要な情報を聞き取り、選択肢やイラストと照合する力が必要です。スピードは標準的ですが、発音やイントネーションへの慣れが重要です。

問2・3【適語補充問題】

対話文中の空欄にあてはまる語句を選択する問題です。問2では語彙に関する問題、問3では文法事項の出題がされています。

単語力と前後の文脈を読み取り適切な文法表現をする力が求められます。

問4【語順整序問題】

対話文中の一部を選択肢の単語を並びかえて完成させる問題です。並びかえたときに3番目と5番目にくる単語をそれぞれ選ぶ完答式での出題です。

選択肢は6単語で出題されていますが,不要な語が1つ含まれている点が難易度を上げています。

問5【英作文】

イラストと会話文からの出題です。会話文の一部が空欄になっており,適する内容を英文で解答します。

国語の適語補充問題と同様に,空欄の前後から内容や問われていることをとらえるのがポイントになります。要求される答えは1文なので高度な英作文能力は求められません。大問4の語順整序問題の延長線のような出題レベルであるように感じます。

問6【資料の読み取りと長文読解】

長文と表やグラフなどの資料の読み取りに関する問題です。

問7,問8の長文読解問題と比べると,部分読みが通じる問題が多い印象です。解答に必要な情報がどこにあるかを読み取る力が求められます。

問7【条件整理と長文読解】

会話文で構成された長文読解問題です。問題文やイラストなどから条件を読み取る内容が題材になっています。

英文の読解能力に加え、「条件を整理して答える力」が要求されます。理系科目ほどではないですが、思考力が求められます。

問8【資料の読み取りと長文読解】

問7同様,会話形式の長文読解です。

長文問題の題材にはグラフや表などの資料が付されていることが多く,グラフの読み取りや数的な処理能力も要求されます。大問6で出題される長文問題と比べると,文章の広範囲を読んで理解をする必要があります。

分野別の問題演習はこちらがおすすめ!

入試に求められる力

リスニング力

すぐには身につかない能力です。ある程度英語に耳を慣らしておくことが大事です。

神奈川県HPには過去の入試問題の「リスニング音源」と「リスニング台本」が公開されています。リスニング音源を通して耳を慣らし、聞き取れなかった言葉は台本で確認していくのが良いでしょう。

語彙力と文法力

単語がわかれば長文読解もある程度理解ができます。また、文法の理解や慣用表現はしっかり押さえておきましょう。特に単語といった暗記事項は「覚えた!」と思ってもしばらく時間があくと忘れてしまっているものです。

定期的に復習し「知識のメンテナンス」をするのを忘れずに。

読解力

語彙力で長文の内容がおさえられれば、あとは必要な情報を手早く見つけることが必要になってきます。

他の科目でもいえることですが、「聞かれていることは何か」を把握するのが第一です。その上で長文を一から読むのではなく、ブロックごとに大体の内容を理解し必要なところを探すのが良いと思います。

他都道府県の過去問演習はこちらがおすすめ!

まとめ

英語は例年通りの出題形式を踏襲しつつも、平均点の低下や得点分布から難易度の変化が読み取れる内容でした。リスニングと読解の比重が高く、基礎+実践のバランスが求められる教科です。早期からの対策と丁寧な理解が合格への鍵となります。