神奈川県の公立高校入試において、国語は全教科の中でも特に読解力が問われる科目です。

この記事では、

- 平均点や得点分布からわかること

- 大問ごとの出題傾向

- 効果的な学習法と今後の対策ポイント

を解説していきます。

公立高校入試(国語)の特徴

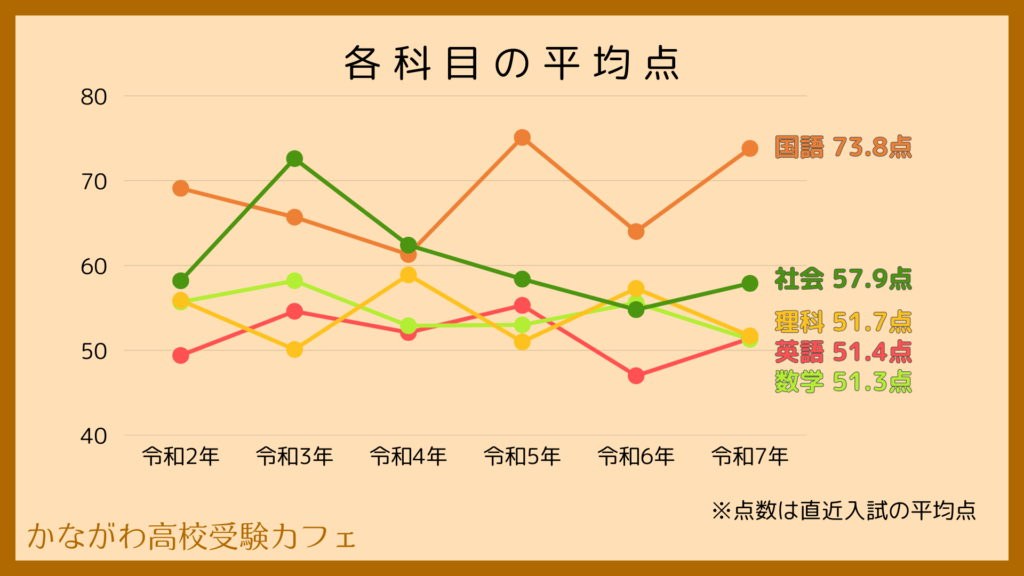

難易度の変化と平均点の推移

国語の平均点の推移はこんな感じです。

国語は平均点が5科目の中で最も高く,60点以上で推移しています。その要因として考えられるのは「科目の特性」と「出題形式」だと思います。

国語の特性上「難易度の調整が難しい」点があります。そのため容易な出題レベルの変更が難しく、「平均点は安定しないが高水準のままである」というのが現状だと考えられます。

また、出題形式は論述式の問題1問を除き,すべて4択での選択問題です。他の科目と比べると選択肢が少ない点も平均点が高い要因だと思います。

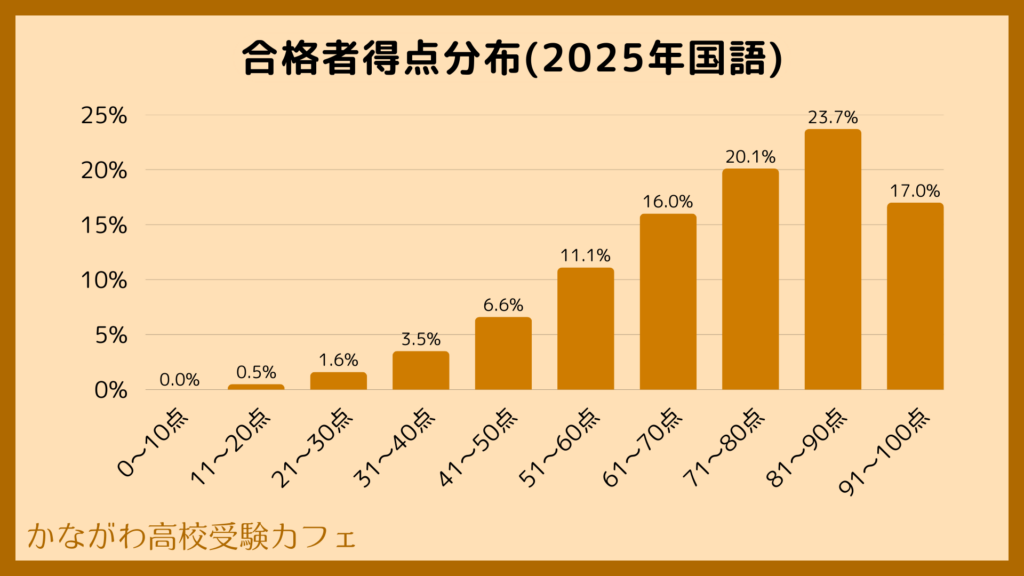

得点分布から読み取れる傾向

令和7年度の国語の得点分布はこんな感じです。

受験生の得点分布はおおむね平均点を中心に,平均よりも高い得点層に集中しています。そのため5科目の中でもっとも得点源としやすい科目であるといえます。その分,失点すると差が付きやすい科目であるともいえます。国語が苦手な人は読解力の強化が急務です。

各大問の特徴

問一 【漢字,短歌・俳句】

漢字の読み書きや語句の意味に関する問題です。漢字については「読み」,「書き」がそれぞれ4題ずつ,各8点分が出題されます。「読み」は漢字の読み方を選択肢から選ぶ形式です。「書き」は同じ漢字を使用している文を選択肢から選ぶ形式です。

加えて俳句・短歌の鑑賞に関する問題が1問出題されます。語彙力と短歌・俳句を読み取る力が試されます。

問二 【小説文の読解】

2ページ程度の文学的文章からの出題です。

登場人物の心情や行動の変化を正確に読み取る力が求められます。文章から心情を表す表現や,その気持ちになったきっかけを読み取るのがポイントです。

問三 【論説文の読解】

2ページ強の説明的文章からの出題です。

問二と同様に文章の内容理解が主な出題ですが,接続語の選択・対義語や熟語の構成といった語彙問題・助詞,助動詞の使い分けのような文法事項があわせて出題されます。

問四 【古文の読解】

文章は1ページに収まる程度の量ですが,ことばの意味や古文特有の文法,時代背景が現代と異なることもあり,内容の理解が難しい部分でもあります。古文特有の語彙や文法に慣れるため、基本的な古文の学習を継続することが重要です。

問五 【資料の読み取りと記述】

1つのテーマについて資料や会話文を読み取る問題です。問題構成は選択式の内容理解に関する問題が1問,論述式の問題が1問です。

論述については指定語句もあり、「ここに書いてある!」というのが読み取りやすい出題が多いです。とはいえ唯一の記述式の問題であることと、最後に配置されている問題であることから正答率は低めです。

部分点などの細かい採点基準は高校ごとに違っているので、得点がブレる問題でもあります。

分野別の問題演習はこちらがおすすめ!

入試に求められる力

語彙力と文法知識

これは日々の積み重ねです。英単語と同様に定期的な知識のメンテナンスを行いましょう。

読解力

文学的文章であれば「感情を表現することばとその原因」「心情理解」が必要です。説明的文章であれば「段落ごとの要約力」と「文や段落の接続関係を理解する力」が重要です。

思考力

国語では資料を正確に読み取る力が問五で求められます。特に割合の計算は他の科目でも使用するので必須です。

他都道府県の過去問演習はこちらがおすすめ!

まとめと今後の展望

国語は波がありつつも平均点は高水準が続いています。今後の入試でも傾向は変わらないと思います。他の文系科目ほど絶対的な知識量は要求されませんが、文章読解については経験値が必要になります。「こういう問われ方はこう対処する」という型があると解きやすくなるでしょう。この型を日頃の問題演習や過去問でおさえていきましょう。