理科は「物理」「化学」「生物」「地学」と幅広い分野からの出題が特徴です。知識の理解だけでなく、実験や観察に基づく思考力も問われます。

この記事では、

- 平均点や得点分布からわかること

- 大問ごとの出題傾向

- 効果的な学習法と今後の対策ポイント

を解説していきます。

公立高校入試(理科)の特徴

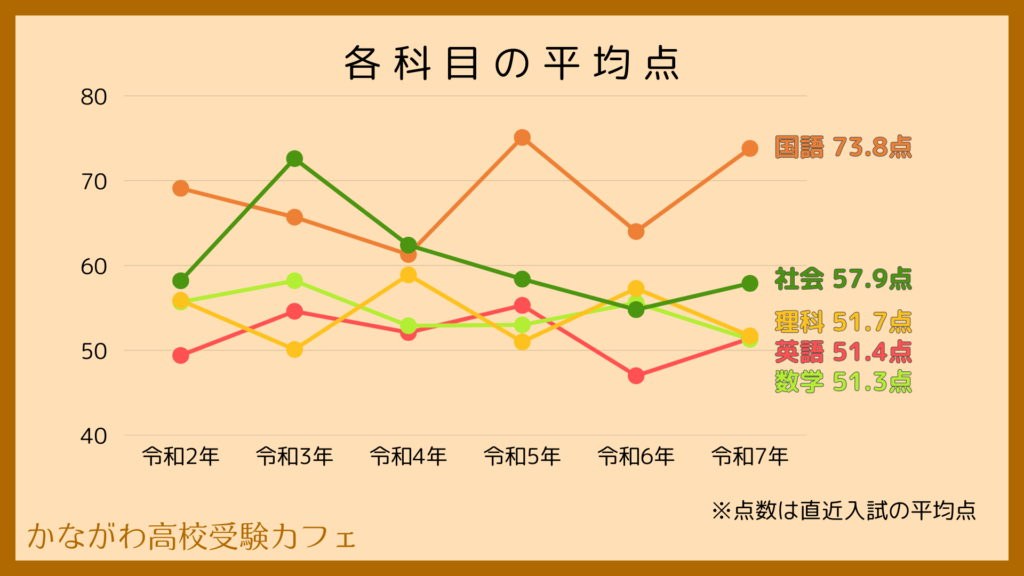

難易度の変化と平均点の推移

理科の平均点の推移はこんな感じです。

大問構成や配点については、令和6年入試から完答での得点だった問題が無くなりました。その分点数は取りやすくなったと思いきや、大きな変化はありませんでした。やはり各分野からバランスよく出題されるため、対策に時間がかかる点が難しさの要因であると思います。

また、実験や観察に基づく問題が多く、受験生の思考力が試されます。

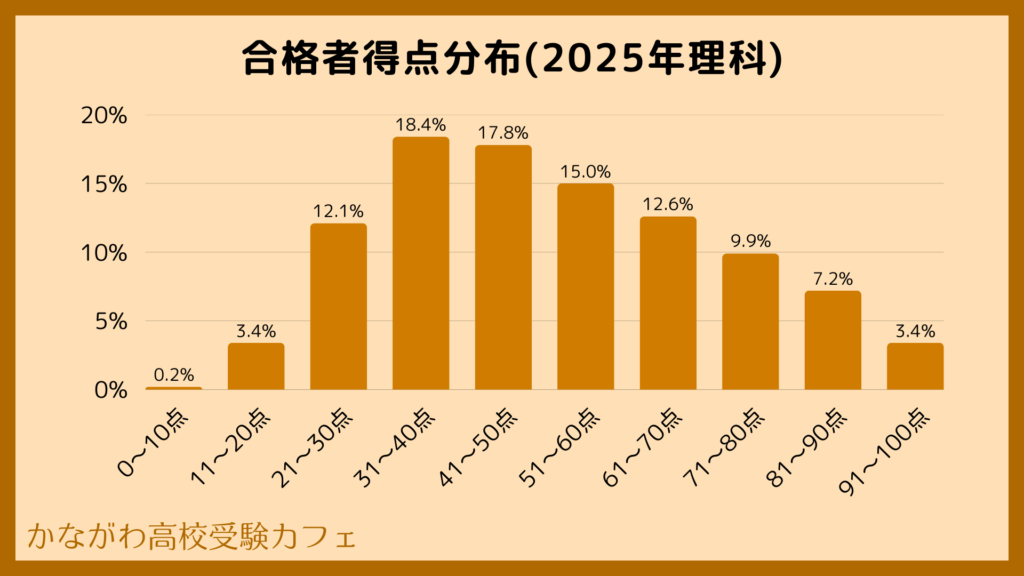

得点分布から読み取れる傾向

令和7年度の理科の得点分布はこんな感じです。

得点分布は30点台~80点台と広範囲に広がっており,実力によって差をつけやすい入試問題であるように感じます。学校教科書の資料ページに書いてあるような細かい知識が出題され、それらの問題で正答率が大きく下がっています。

各大問の特徴

問1・2 【物理・化学分野(小問集合)】

設問ごとに単元が異なる出題形式です。問1では物理分野,問2では化学分野から出題されます。配点は各大問9点ずつです。

問1の物理分野は苦手とする受験生が多く、いきなり(ア)から正答率が低い問題が出題されることもあります。

問3・問4 【生物・地学分野(小問集合)

問3は生物分野,問4は地学分野からの出題です。こちらも問1・問2同様の出題形式,配点となっています。

暗記が中心となる分野ですが、最近の入試では細かい知識が問われることも増えてきました。

問5・問6 【物理・化学分野(長文問題)】

問5・問6は1つの単元にフォーカスした出題です。おもに1ページ弱で実験の説明がされ、その実験に関連する知識,考察に関する出題がされます。配点は各大問16点ずつです。

問7・問8 【生物・地学分野(長文問題)】

こちらも実験や観察を題材にした出題です。問5・問6同様、実験結果を読み取り考察する出題がメインになりますが、単に関連知識を問うだけの問題もあります。

実験の説明を一から十まで読み込む必要はなく、どこに必要な情報があるかを読み取る力が要求されます。

入試に求められる力

理科の入試では、以下の力が求められます。

知識の理解

理科の用語や知識,各分野の基本的な概念や法則の理解は必須です。知っていれば解ける,知識が複数あれば解けるといった問題も出題されます。

まずは覚えればとれる問題を確実に正解するのが良いでしょう。知識の暗記・定着全般に言えることですが、コツコツ覚えて定期的に確認するのが重要です。

実験・観察力

各単元でメジャーな実験については「実験手順」「実験結果」「何が読み取れるのか」をおさえるようにしましょう。問5以降の題材となっているのは教科書や参考書でよく取り上げられる実験・観察がベースになっているものが多いです。

入試の対策ポイント

知識・用語を覚える

理科は知識を覚えて活用する科目です。暗記だけでは得点につながりにくいですが、そもそも知識が無ければ問題を考える事もできません。思考力を問われる問題に挑戦するためにも知識・用語の暗記は必須です。

中学理科の用語は「漢字の意味そのものが用語の意味」であるものが多いです。関連付けて覚えてしまいましょう。

分野を絞る

中学理科は各学年に4分野の内容があります。

| 物理分野 | 化学分野 | 生物分野 | 地学分野 | |

| 中1内容 | ・光 ・音 ・力 | ・水溶液 ・気体の性質 ・状態変化 | ・植物の分類 ・動物の分類 | ・地震 ・火山 ・地層 |

| 中2内容 | ・電気 ・磁界 | ・化学変化 | ・植物のからだのつくり ・動物のからだのつくり | ・天気 |

| 中3内容 | ・物体の運動 ・エネルギーの変化 | ・イオン | ・生物のふえ方 ・食物連鎖 | ・天体 |

これらの分野をまんべんなく勉強するのが理想ですが、すべてを網羅しようとするとかなり時間がかかってしまいます。「苦手な分野を克服する」「ここだけは狙っていく」というように狙いをもって勉強をする分野選択をしていくと良いでしょう。

分野別の問題演習はこちらがおすすめ!

出題の型を理解する

出題内容が多い理科ですが、その分問題での問われ方は固定されている印象です。化学の質量計算や比例関係の計算など、「この問題はこう聞かれやすい・こうやって解く」といったパターンをおさえていくと解ける問題の幅が広がっていきます。

他の都道府県での出題も、聞かれ方が違うだけで答える内容はそこまで変わらない印象です。とはいえ問題の見た目が違うとびっくりする受験生は多いです。

他都道府県の過去問演習はこちらがおすすめ!

まとめと今後の展望

理科入試では例年通りの大問構成が維持され、今後も大きく変わることは無いと思います。今後の入試でも知識の理解だけでなく、実験や観察に基づく思考力が重視されると予想されます。日々の学習の中で、各分野の基礎知識を確実に身につけ、実験やデータの解析に慣れることが重要です。