神奈川県の公立高校入試において、社会科は地理・歴史・公民の3分野からバランスよく出題されることが特徴です。資料の読み取りや語句の正確な理解が求められる問題が多く出題されました。

この記事では、

- 平均点や得点分布からわかること

- 大問ごとの出題傾向

- 効果的な学習法と今後の対策ポイント

を解説していきます。

公立高校入試(社会)の特徴

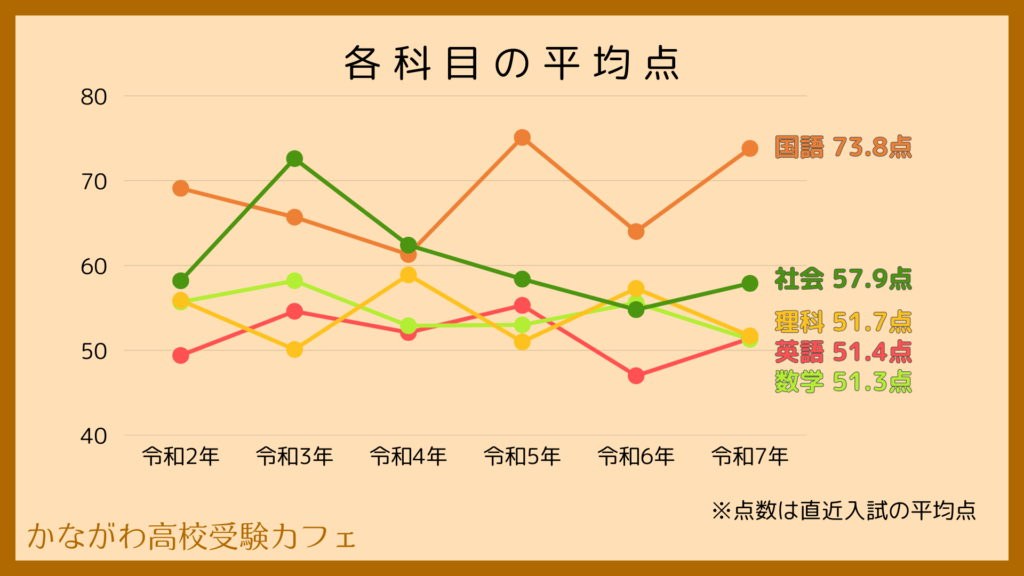

難易度の変化と平均点の推移

社会の平均点の推移はこんな感じです。

国語に次ぎ2番目に高い平均点が続きますが、難化傾向でした。しかし英語や理科の難化のバランスを取るためか、令和7年入試は全体としてやや易化しました。

知識を要求する問題が多いですが、問題1問を解答するために必要な知識が多い点が難易度を上昇させている理由であるように感じます。

問題構成は前年と同じく大問7つ構成。小問34問ですべてマークシート式でした。

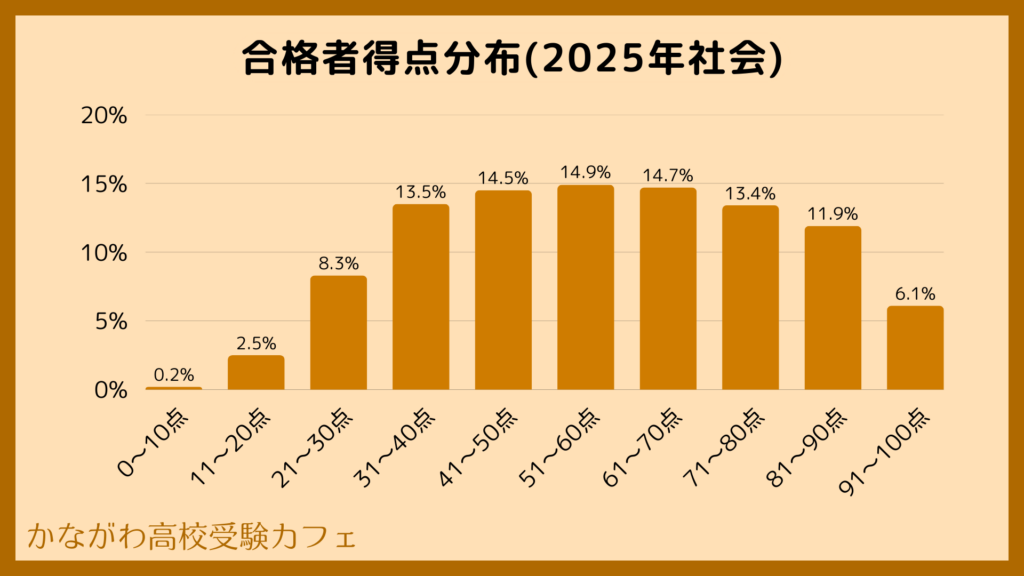

得点分布から読み取れる傾向

令和7年度の社会の得点分布はこんな感じです。

受験生の得点分布は幅広いため、実力の差が出る科目とも言えます。正答率が高い問題もあるため、着実に取れる問題を取りこぼさないのが第一です。

各大問の特徴

問1 地理分野(世界の地理)

世界地図の一部を題材に、地形や気候などの知識が問われます。

世界の時差に関する問題が例年出題されますが、正答率は低めです。加えて歴史との融合問題も1問出題されます。

問2 地理分野(日本の地理)

日本の地理に関する問題が出題されました。

地形図の読み取りや雨温図の理解が出題されます。グラフや表から数的な内容を読み取る問題もあり、知識を問う問題と比べると正答率が低めの出題になっています。また選択肢に歴史知識の要素が含まれた問題が出題されることもあります。

問3 歴史分野(古代~近世)

問3では古代から江戸時代にかけての歴史に関する問題が出題されます。

基礎的な歴史知識や時代系列が問われます。出題の方法は時系列の並べ替えや資料の穴埋めなど幅広いです。令和7年入試では正答率が20%台後半の問題も出題されました。直近数年では珍しい難易度です。

問4 歴史分野(近現代)

問3同様、歴史分野からの出題です。問4では明治時代以降の近現代の歴史に関する問題が出題されます。

問5・6 公民分野

中学3年生で学習する公民分野からの出題です。問5では経済分野から、問6では政治分野からの出題がメインになります。

特に為替に関する問題は苦手とする人が多いためか、令和6年入試での出題では正答率は30%となりました。

問7 総合問題(地理・歴史・公民の融合)

特定の地域を題材に地理・歴史・公民の融合問題が出題されました。

資料の読み取り,知識の活用など幅広い力が要求されます。

分野別の問題演習はこちらがおすすめ!

入試に求められる力

社会科の入試では、以下の力が求められます

基礎知識の理解

まずは地理・歴史・公民の基本的な概念や用語を定着させていくことです。歴史や公民分野については他の用語とのつながりがあるので、その点を意識しながら覚えていくのが効果的でしょう。

知識活用の練習

基本知識を覚えたら次は「その知識を引き出せるか」がポイントになります。入試の過去問や類題を通して、分野に関わらず知識を引き出せるかの練習をすると良いでしょう。

資料の読み取り力

地形図やグラフなどの情報を読み取る力も重要です。地図記号などから何が読み取れるか,グラフから割合などの情報を引き出せるかといった練習は必要です。

他都道府県の過去問演習はこちらがおすすめ!

まとめと今後の展望

令和7年度の社会科入試では、基礎知識の理解と資料の読み取り力が求められる問題が多く出題されました。今後の入試でも、これらの力が重視されると予想されます。日々の学習の中で、教科書の内容を確実に理解し、資料問題の演習を積み重ねることが、志望校合格への近道となるでしょう。