5月30日に神奈川県教育委員会より、公立高校入試の選考基準が発表されました。今年も一部高校で比率や重点化の変更が行われました。

この記事では比率の変更があった高校を中心に、個人的に気になるポイントをまとめていきます。

公立高校の選考方法についてはこちらをご覧ください。

選考基準 全体の傾向

1次選考の傾向

1次選考の比率は内申:学力検査=4:6か5:5が主流ですが、3:7や7:3のような比率を採用する高校もあります。全体として内申目安が高い高校(受験難易度が高い高校)ほど学力検査の比重を大きくする傾向があります。

1次選考 各比率の採用校数

| 内申:学力検査 =3:7 | 内申:学力検査 =4:6 | 内申:学力検査 =5:5 | 内申:学力検査 =6:4 | 内申:学力検査 =7:3 |

| 10校 | 34校 | 62校 | 18校 | 4校 |

「内申:学力検査=3:7」を採用している高校

- 横浜翠嵐高校

- 柏陽高校

- 神奈川総合高校(個性化)

- 横須賀高校

- 市立金沢高校

- 市立横浜サイエンスフロンティア高校

- 海老名高校

- 平塚江南高校

- 市立桜丘高校

- 大船高校

2次選考の傾向

2次選考の比率は、学力検査:観点別評価=8:2の高校がほとんどです。他の比率を採用する高校は内申目安が低い高校に多いですが、一部上位校でも学力検査:観点別評価=7:3を採用している高校があります。これらの高校では1次選考での学力検査や特色検査の比率が大きい場合が多く、2次選考では学力検査の比率を比較的小さくすることでバランスを取る方針であると考えられます。

2次選考 各比率の採用校数

| 学力検査:観点別 =8:2 | 学力検査:観点別 =7:3 | 学力検査:観点別 =6:4 | 学力検査:観点別 =5:5 |

| 91校 | 23校 | 8校 | 6校 |

特色検査を実施する上位校の比率

学力向上進学重点校・エントリー校(いわゆる特色検査を実施する上位校)の中でも比率には傾向があります。これらの高校では「横浜平沼」,「相模原」を除き、1次選考の比率は内申:学力検査=4:6または3:7の学力検査重視型です。

また、上位校の中でも難関校ほど特色検査の比率が高いです。特色検査の比率が「1」から「2」に変わるだけでも得点の意味合いが2倍になります。他の比率の数字より影響は大きいです。

学力向上進学重点校・エントリー校の比率

| 1次選考 | 2次選考 | ||||||

| 内申 | 学力検査 | 特色検査 | 学力検査 | 観点別評価 | 特色検査 | ||

| 学力向上進学重点校 | 横浜翠嵐 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 |

| 湘南 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |

| 柏陽 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | |

| 厚木 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |

| 川和 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | |

| 横浜緑ヶ丘 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |

| 多摩 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |

| 小田原 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |

| エントリー校 | 希望ヶ丘 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 |

| 横浜平沼 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | |

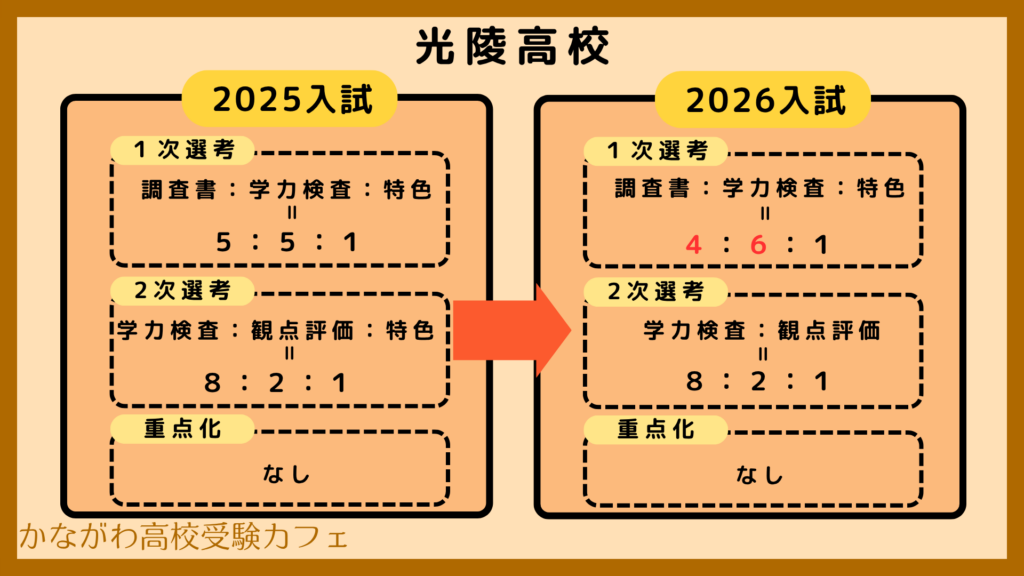

| 光陵 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | |

| 横浜国際 (国際) | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | |

| 鎌倉 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | |

| 茅ヶ崎北稜 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | |

| 平塚江南 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | |

| 大和 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | |

| 相模原 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | |

比率変更があった高校と注目点

2026年入試から比率が変わる高校は6校です。比率変動に対して個人的な感想と意見を何となくまとめました。ご参考までに。

小田原高校

特色検査の比率が1次選考・2次選考ともに「2」へ引き上げられました。これで進学重点校の特色比率は全校2以上となりました。個人的には「エントリー校」との差別化なのかなぁと感じました。

気になる点としては倍率面です。2025年入試の時点で倍率が1.23倍と特色検査実施校としては低水準です。ここから特色重視の傾向で志望校を下げる層が一定数出てくることが予想されるので、さらに倍率が下がるのではないかと思います。2026年入試で一時的に倍率が下がり、その後回復していくのかはわかりません。ただ、低倍率が続くようであれば何かしらの比率変更はあり得るのではないかと思います。

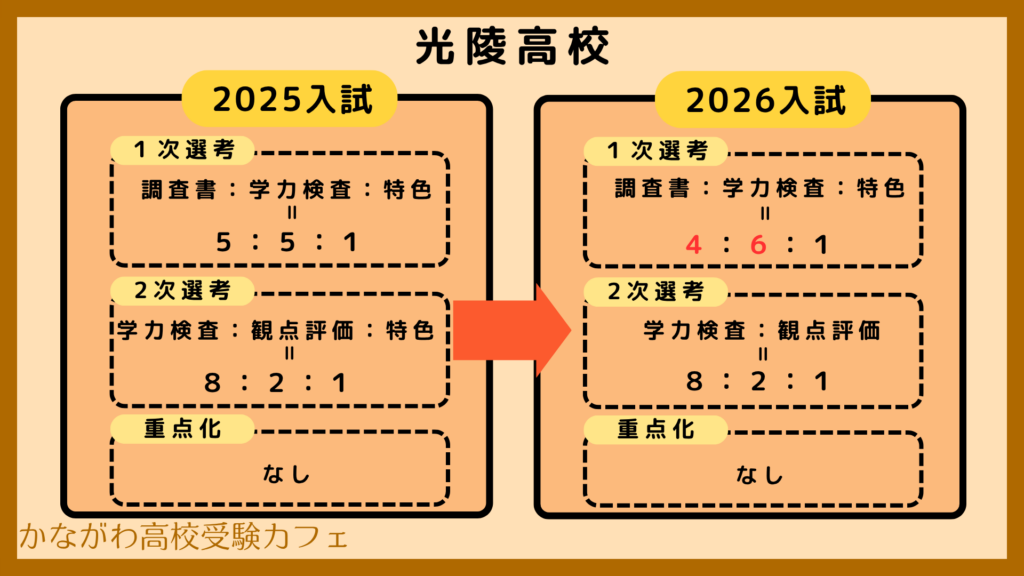

光陵高校

こちらも特色検査実施校です。1次選考の比率を学力検査重視型に変更しました。他の上位校と傾向を合わせる変更であると感じました。

一方で特色検査は「1」に据え置いているため、学力重点校の中では比較的難易度が低く受け止められる比率となっています。こちらも倍率がここ2年低水準であるため、倍率動向が気になる1校です。

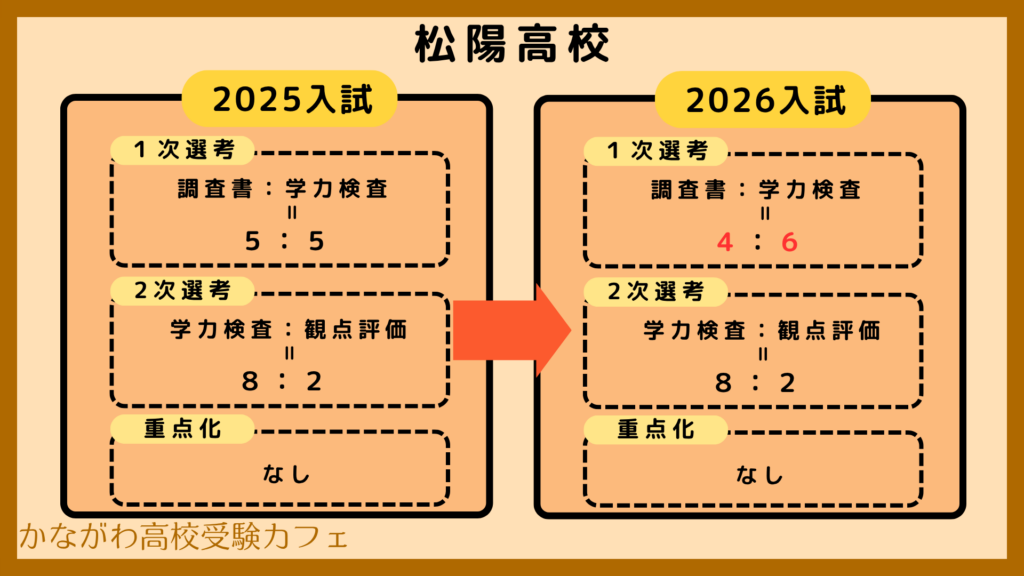

松陽高校

地域2番手校の位置づけの高校です。横浜中地区内を考えると、志望校を1ランク下げると内申目安が大きく下がります。一方、1つ上の層は特色検査が必要になります。代替のきかないポジションであるため、そこまで大きな志願変更は起きないのではと考えています。

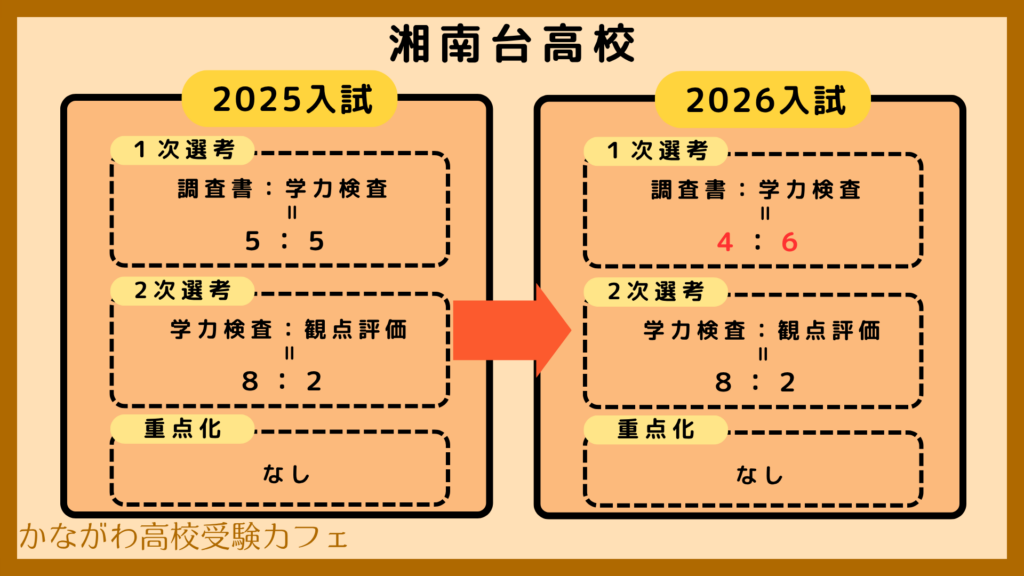

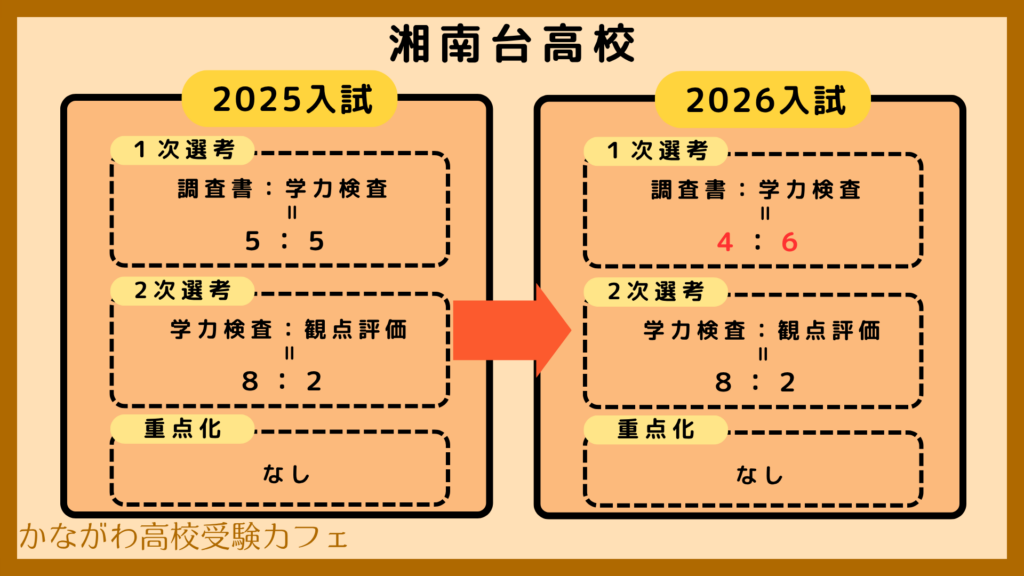

湘南台高校

湘南鎌倉地区内では「七里ガ浜」「藤沢西」「大船」と並ぶ内申水準の高校です。2025年まではこの4校の中で唯一の1次選考比率が5:5の高校でした。今年の変更により「大船」以外はすべて4:6となりました。個人的には選択肢が広い方が受験生サイドから見てもメリットが大きいように感じるのですが…これも2番手校の潮流ですかね。

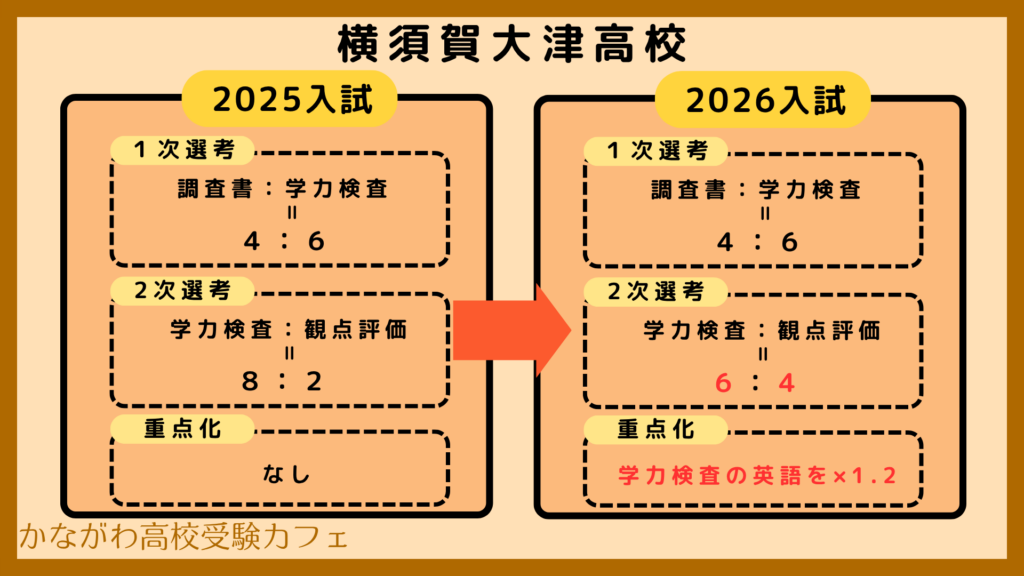

横須賀大津高校

2次選考の比率ではありますが、数値が2段階変化しました。また、重点化についても導入されます。英語特化による学力検査の重視比率を高めつつ、調査書の一部である観点評価を2次選考で重視することでバランスを取ったものと予想します。

かなり大胆な変更ではありますが、地区内同水準である「追浜」との差別化ポイントとして注目です。

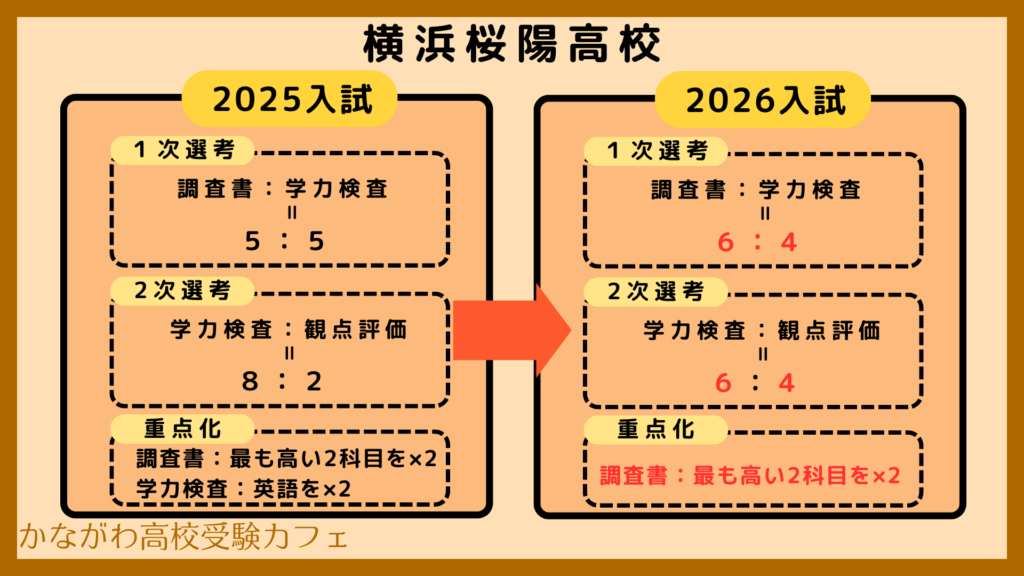

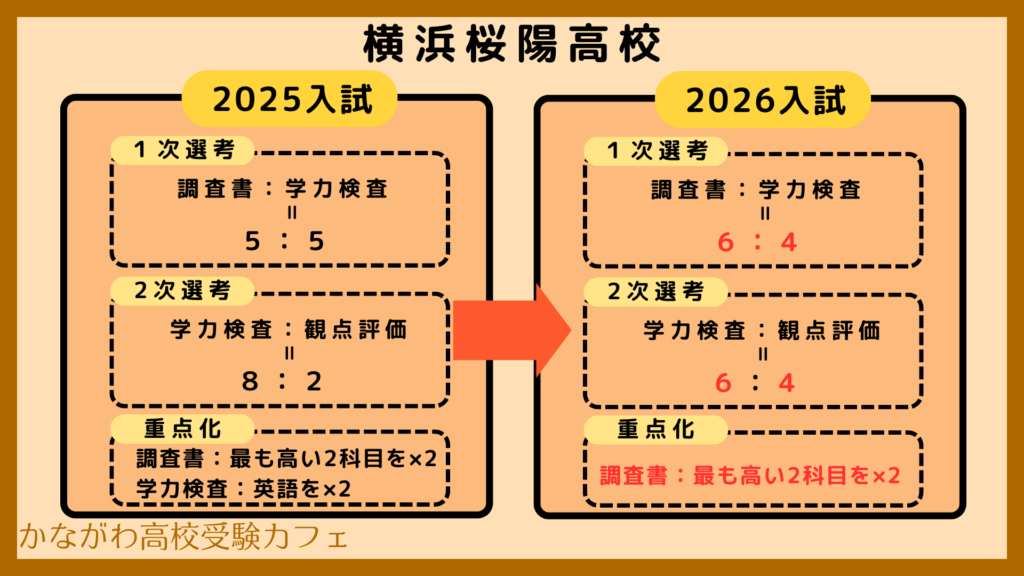

横浜桜陽高校

選考基準,重点化ともに調査書重視への変更です。地区内で近い内申目安校である「保土ヶ谷(1次選考比率7:3)」,「商工(1次選考比率6:4)」に倣った形ではないかと思います。2次選考の比率まで考えると、横浜桜陽含めたこの3校は組み合わせが異なるので、選択の幅が広がったとも見れるかもしれません。

まとめ|たかが比率、されど比率

選考基準における比率は志望校を決める上で重視する点ではありません。しかし、比率の影響を受け、志願変更が発生することで倍率の変動は起こり得ます。自分の志望校の比率変更が無かったとしても、志願者の流入によって倍率が上昇することも考えられます。そうなってくると比率は間接的に志望校に影響が出ます。

たかが比率ですが、されど比率。周囲の比率変更がどう影響するのか、周囲の頼れる人に相談ができると良いと思います。